その他

第2期JA東京あおばカレッジ開講

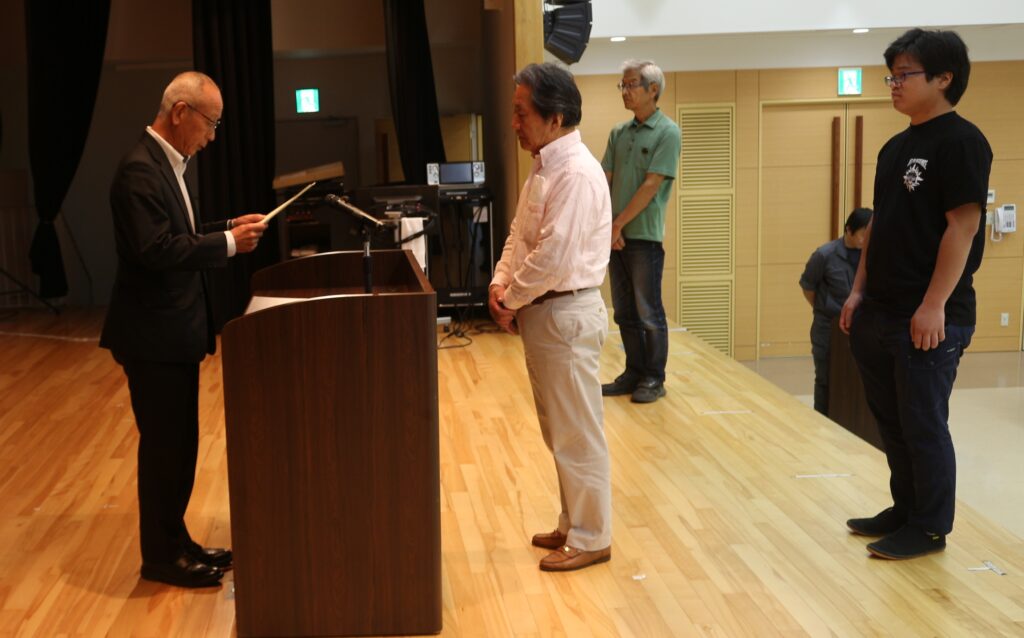

10月16日(木)、本店で組合員を対象とした「第2期JA東京あおばカレッジ」の入学式と記念講演を行い、8人の受講生を迎えました。

受講生は約2年間、外部講師による講義や管内視察、管外視察など、全11回のカリキュラムを受講していきます。

入学式では、久保秀一組合長が受講生一人一人に入学認定証を授与し「協同組合やJAについて多くを学び理解を深めてほしい。何より同じ学ぶ仲間と楽しく学んでほしい」と激励しました。

記念講演では、農業系ラジオ番組等で配信を行うノウカノタネ株式会社代表の鶴竣之祐氏が「都市農業の未来」と題し講演。自身の営農形態や都市農業を続ける意義、JAの役割について話しました。

第10次中期経営計画(農業振興計画含む)の中で、次世代の組合員リーダーの育成を重点施策に掲げています。カレッジは、協同組合の基本理念を学びJAへの理解を深めるとともに、地域農業やJAを担う次世代リーダーを育てることを目的に行っていきます。

第2期 農業実践力養成セミナー修了

JA東京あおばと都区部農業改良普及センターは10月1日(水)、石神井支店で第2期農業実践力養成セミナーの修了式を開き、受講生3人のほか久保秀一組合長ら10人が参加しました。(修了受講生は9人)

昨年10月に開講した同セミナーは、組合員の営農技術を高める目的で開催。全10回の講義でJA管内の組合員の協力も得ながら、野菜の肥培管理や果樹の剪定など学びました。

久保組合長は「セミナーを通して仲間作りの大切さも実感してもらえていたら嬉しい。今後は、JAの青壮年部等にも加入し、共に励んでいただきたい」とセミナーを振り返りました。

JAさいたまと意見交換 相続事前相談強化へ

JA東京あおば資産管理部は7月4日(金)、同JA練馬春日町支店にてJAさいたま資産管理部と意見交換会を開きました。各JAの担当常務、資産管理部長ら13人が参加。相続相談業務や税理士と連携した財産診断についてなど組合員の相続事前相談の強化に向けて意見を交わしました。

JAさいたまは今年の7月に相続事前相談などに対応する資産管理部資産相談課を新設しました。JA東京あおばでも、2022年に資産管理部を新設しており、第10次中期経営計画(農業振興計画含む)-令和7年度~令和9年度-においては、組合員の身近な存在として、相続をはじめとした多様なニーズ・相談に対応する組合員のくらしサポートに取り組んでいます。

JA東京あおば地域振興事業本部古川栄常務は「組合員が抱える『相続』という共通のテーマに対応し続けていくため、今後もJA同士で情報共有し、より多くの組合員に寄り添える提案をしていきたい。」と話しました。

板橋区役所でマルシェ開催

板橋区内の生産者で組織する「板橋ふれあい農園会」は6月26日(木)、27日(金)の2日間、板橋区役所本庁舎にて「夏野菜マルシェ」を開きました。当日は、エダマメやトウモロコシをはじめとした夏野菜が並び、開始時間前からたくさんの人でにぎわっていました。

来場者は「毎年、夏野菜マルシェに来ています。区内産の生産者から新鮮でおいしそうな野菜を購入できました。また参加したい」と話しました。

同区担当者は「マルシェは地域住民にとって地場産農産物を買える貴重な機会なので、農園会の協力に感謝し、今後も続けていきたい」と話しました。

同区役所夏野菜マルシェは第2弾として7月15日を予定している。

渋谷区で出前授業を行いました!

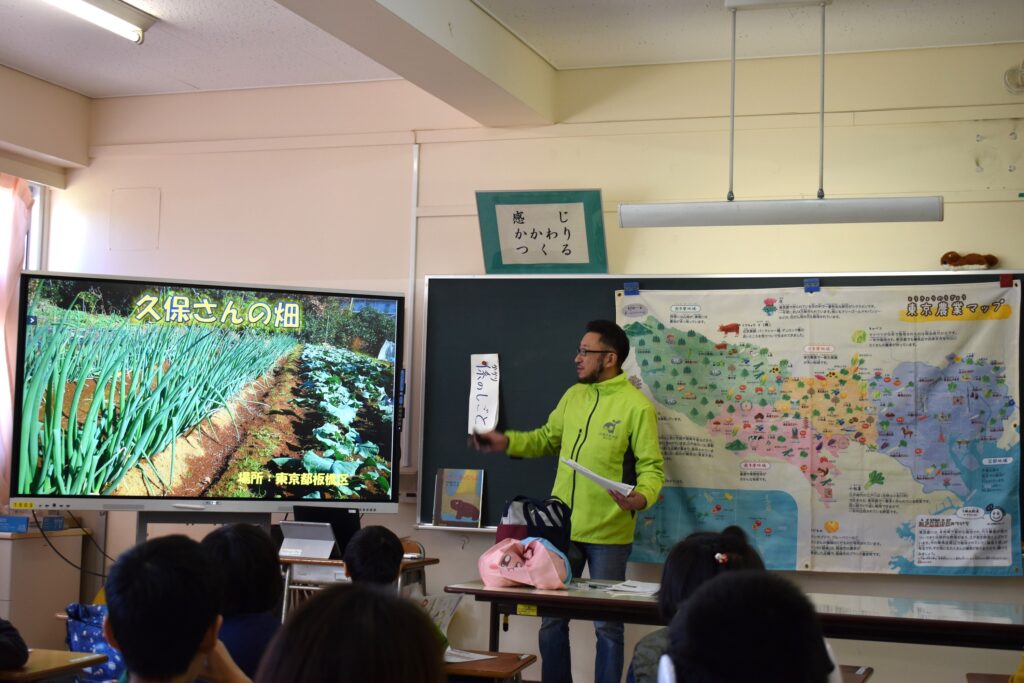

JA東京あおばは12月10日(火)、JA東京中央会が実施している「東京産農産物消費拡大支援事業」の取組に協力し、都内公立小中学校に出前授業の講師を派遣しました。

この取組は、東京の地産地消を推進することを目的に行われています。

今回は板橋地区の久保正敏さんが、渋谷区立鳩森小学校で出前授業を行いました。授業を行ったクラスではダイコンを栽培中のため、ダイコンを食べる虫や栽培のポイントを久保さんが話ました。児童からは、「虫も退治して大きいダイコンが育ってほしい。楽しかった」と話しました。先生も含め児童が楽しく学ぶ有意義な時間となりました。

カレッジ卒業記念旅行 姉妹提携のJAおきなわ訪問

10月9日から3日間、第1期JA東京あおばカレッジ卒業生は、卒業記念旅行として沖縄本島を訪れました。参加者は卒業生8名で、初日に、姉妹提携JAであるJAおきなわ宜野湾支店を訪問し、女性部役員やJAおきなわ職員らと意見を交わしました。その後、JA直売所「ちゃんぷるー市場」を視察し、品数の多さに圧倒されました。

当JAは、第9次中期経営計画(農業振興計画含む)の重点施策として次世代の組合員リーダーの育成を掲げており、同カレッジはその一環。2022年10月に開講し、協同組合の基本理念やJAの理解を深め、地域農業やJAを担う次世代リーダーを育てるために、全11回にわたり外部講師による講義や管内・管外視察などを行いました。第2期は令和7年10月を開講として、今後、準備をすすめていく予定となっています。

都議会議員の農家視察を受け入れました

10月9日、JA東京あおば管内で農業を営む尾崎賀一さん、加藤義松さん・義貴さんの農園に、都議会自由民主党農業政策研究会の7人の都議が視察に訪れました。

各農園では、練馬区の農業の変遷や特徴、「練馬式」と言呼ばれる農業体験農園の説明があり、消費者が身近に存在する都市農地は食農教育はもちろん、防災や地域コミュニティの維持といった幅広い面で重要であるという説明がありました。また、昨今の農業資材価格や燃料費の高騰による影響や、施設栽培が増えたことによる販売価格への影響等、幅広い情報を共有しました。(2024年10月)

若手職員主催 協同活動の学びの場開催

JA東京あおばでは、2022年度~24年度に取り組む第9次中期経営計画(農業振興計画含む)の中で「人財育成・活力ある職場づくり」を掲げており、募集当時入組6年目~15年目の若手職員を対象とした「第3期NEXT AOBA PJ(ネクストアオバプロジェクト)」を発足させ、10人のメンバーが活動中です。

プロジェクトの取り組みテーマは「協同活動の実践」と協同活動についての知識を深めることや職員同士のつながり強化を目的とした「NEXTの部屋」の開催。

PJメンバーがJAの現状や課題を見直し、協議して決定しました。

「NEXTの部屋」は8月24日に開催。入組2年目~7年目の職員を対象とし、47人の職員が参加しました。当日は、家の光協会滝本様を講師にお招きし、協同活動の意義や事例を学んだほか、自分たちが行ってみたい協同活動について話し合い、企画書様式にまとめるグループワークも行われました。

NEXTの部屋は今回1回限りですが、PJは今年度末まで活動予定です。

食味検討会でブドウの品質を確認

8/19(月)、JA東京あおば城北ぶどう研究会は、練馬春日町支店で食味検討会を開きました。

管内でブドウを生産する会員が、定番品種の「高尾」や「藤稔」「シャインマスカット」など17品種28点を持ち寄り、重量や糖度、色合いなど5項目に基づき測定し、試食して違いを比べました。

検討会には、会員のほか、東京都や練馬区、JA職員も参加。来賓として、練馬区の都市農業担当部長、や当JAの地域振興事業担当常務が出席。

普及センター職員からは「7月から8月の高温が色づきに影響を与えましたが、生産者皆さまの努力もあり、例年以上に甘くてとてもおいしいブドウに育っている」と講評がありました。

城北ぶどう研究会は1981年に発足し、栽培技術を高めるために勉強会や講習会を定期的に開いています。

管内産のブドウは8月から9月中旬にかけて、管内の庭先販売所や当JA直売所で販売され、贈答用としても人気となっています。

新入職員研修で生産者の思い学ぶ

4月1日より、2024年度新入職員11人を対象に約1か月間の新入職員研修を行っています。11日には、直売所研修を同JA直売所「ふれあいの里」で行いました。組合員や地域住民の皆さまとの交流を通じて、組合員の農産物に対する思いや苦労などを知り、農業への理解を深めてもらうことが目的としています。同研修は、4月下旬に始まる夏野菜苗販売に向け、来店者が苗を入れる箱を作成する班と、直売所内に苗を並べるための柵を作る2班に分かれて行われました。研修に臨んだ新入職員は「昨日までは講義形式の座学だったので、体を動かす直売所研修はとても楽しみにしていた。組合員の皆さまとお話できるのも楽しみ」と笑顔で話していました。

JAでは、直売所研修のほか農家研修、フォローアップ研修などを通じて、人財育成に努めてまいります。